国語における大学入試改革のゆくえ

先日Twitterでこのような投稿を見つけた。

文藝春秋11月号。大学入試の国語に記述式が加わるが、読まされるのは駐車場の契約書などで、高校の国語は高2高3は「文学国語」か「論理国語」のどちらかしか選択できなくなる、入試を考えてほとんどの高校が「論理国語」を選択するだろうと。高校から文学作品が消えようとしてる。亡国まっしぐら。 pic.twitter.com/jrSA04HtGj

— ミスターK (@arapanman) 2018年10月27日

確かにこの通りならば恐ろしい事態だが、実際は「文学国語」か「論理国語」のどちらかしか選択できないわけではなく、「国語表現」と「古典探求」を含めた4つが選択科目となっている。詳細は以下の通りである。

これを見ると「言語文化」や「現代の国語」に文学に触れる機会が少し用意されているものの、全体的に「実用文」を用いた授業が増え、実際に文学に触れる時間は減ると考えられるだろう。さらに大学入試改革によってセンター試験の代わりに定められた「大学入学共通テスト」では、記述問題が課されるという。この記述問題についても採点基準が曖昧だとか、授業で記述問題に時間を割かなくてはならない等、多くの課題があるようだ。ここに実際に大学入試センターが作成した問題例 (PDF) へのリンクを貼っておく。

確かに近年はSNSなどが広まりデマやフェイクニュースが拡散しやすく・されやすくなったため、情報を正しく読み取り発信する能力の育成は最重要項目ともいえるだろう。

また、今回の入試改革に少なからず影響を与えているもう一つの背景として、PISAの結果が考えられる。PISAとはOECD(経済協力開発機構)の加盟国を中心に3年に一度、15歳を対象に実施されている試験のことである。

PISAは読解力・科学的リテラシー・数学的リテラシーの分野から問題が出題され、それぞれの分野において国別ランキングが発表されている。2015年の日本のランキングは、数学的リテラシーが5位、科学的リテラシーが2位、そして読解力が8位だった。しかし2012年の結果では読解力分野が4位だったため、文部科学省はこの読解力低下の対策として学習指導要領の改定を挙げたのである。

このように経緯を説明してきたが、私が考える不安要素としては、文学を嫌った多くの受験生が「論理国語」を選択し、結果として高校の授業でも「実用文」一辺倒になるのではないかということだ。実際にそこまで偏ることは無いと思いたいが、すぐに役に立つものに目を奪われ、今後国語教育における文学の縮小が進むようなことは避けたい。選択科目にすることで生徒側の自由度は上がるが、それが生徒たちにとって本当にプラスになるかよく考える必要があるだろう。

筒井康隆の『残像に口紅を』を読んで思うこと (堅め)

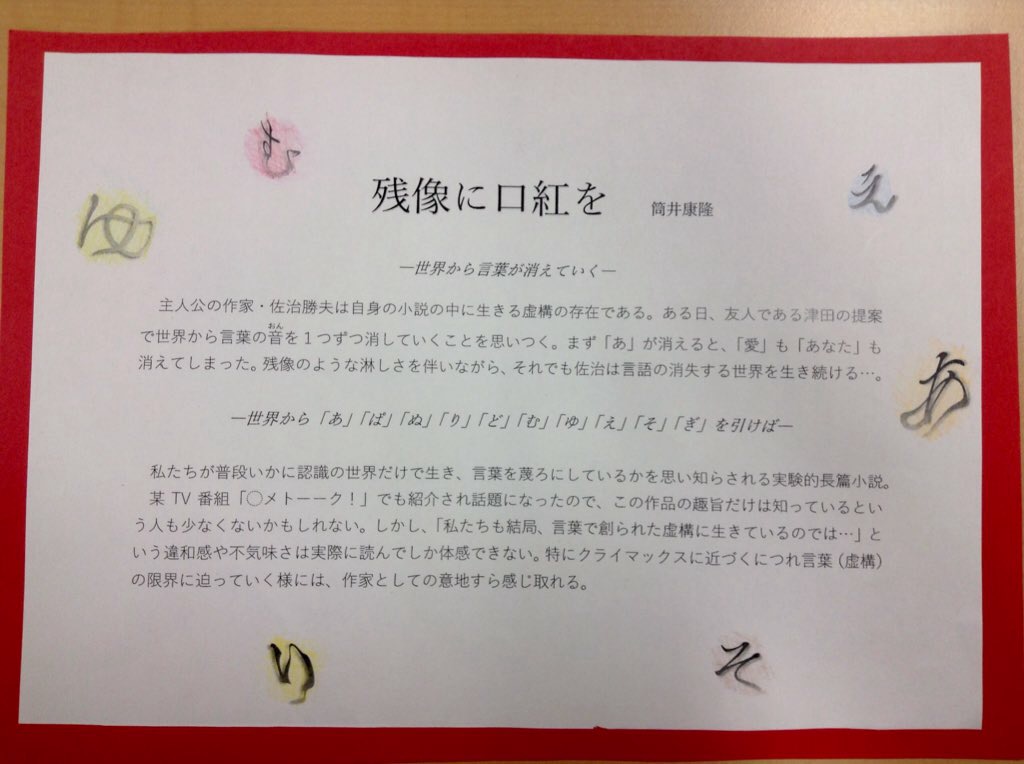

『残像に口紅を』 筒井康隆

”「あ」が使えなくなると、「愛」も「あなた」も消えてしまった。世界からひとつ、またひとつと、ことばが消えてゆく。愛するものを失うことは、とても哀しい…。言語が消滅するなかで、執筆し、飲食し、講演し、交情する小説家を描き、その後の著者自身の断筆状況を予感させる、究極の実験的長篇小説。“

私たちは、いま暮らしているこの世界こそが現実だと思っている。しかし、それは本当だろうか?もちろんオカルトやおとぎ話などの類ではない。

筒井康隆の『残像に口紅を』は、言葉をテーマにした実験的な作品である。この作品は、主人公は自らの存在が小説内にある、つまり虚構内存在と知っているメタフィクション的な設定となっている。たしかに小説は言葉によって構成されているため、虚構の世界だと言えるだろう。しかし私たちの世界においても言葉とは、混沌に満ちた得体の知れない世界に構造を与え、秩序をもたらしている道具だ。よって私たちも言葉によって構築された認識世界、もとい虚構の世界像の上で生きているといっても過言ではない。

例えば少し考えてみてほしい。私たちは「愛」という言葉を持っているため、愛について考え、語りあうことができる。しかし、もし「愛」という言葉が存在しなかったら愛の概念も無く、人々は「胸に湧きあがる情熱」や「陽だまりにいるようなあたたかい気持ち」のようなものをどう理解し、論じたらよいだろうか。「私の言語の限界は、私の世界の限界を意味する」とは、かの哲学者ウィトゲンシュタインの言葉だったか。普段いかに私たちが言語と、その言語が持つイメージ(思考)のなかで生きているかということである。

また、私たちはある得体の知れない生き物に、「犬」と名前をつけた。四足歩行でワンワンと鳴く、人類の最良の友こそが「犬」である。しかし犬にも毛が長いものや短いもの、白いものや茶色いもの、ニャンと鳴くものもいるかもしれない。細かく種族に名前があるとはいえ、それを言葉にするということは実存する犬のあらゆる性質を捨象し、「犬」として私たちの認識世界に映し出すことに他ならない。つまり、犬にも「犬」ではない部分があるのだが、この過程で実存世界の犬は疎外ないしは隠蔽されているのだ。

このような隠蔽された世界の実像に迫り、そこに広がる混沌を言葉や線、色や音によって表現しようとしたものが芸術であるといえるだろう。言葉で表現できないものを、言葉で表現しようとする。この行為は矛盾を孕んでいるといえるが、その矛盾こそが書き手の葛藤を生み、文学を文学たらしめるのだろう。なかでもとりわけこの特徴が顕著に表れているのが詩ではないだろうか。

実際に『残像に口紅を』の後半は、多くの音(おん)が失われどこか詩的な雰囲気がある。語りたいが、語ろうにも言葉が無い。この状況から生み出される文章は歪だが、しかし小説とは思えない現実感が漂っている。これは筆者が言葉(虚構)の限界まで迫り、到達まではせずとも実存世界のリアリティーが垣間見られたということだ。言葉が消えていく小説を執筆する苦労など想像を絶するが、生み出された文章からは、言葉を扱う作家としての意地とプライドさえ感じられる。

長々と書いてきたが、この作品の趣向を知っただけで読んだ気になってはいけない。作者の語彙の豊富さもさることながら、私たちの世界に対する違和感や不気味さは、実際に文章を読んでしか体験できない。ぜひ手に取って最後まで読むことをすすめたい。